Ozan Zakariya Keskinkılıç im Gespräch mit Literaturdistrikt

Das Gespräch führt Daniel Schmelhaus Im Rahmen des Literaturdistrikt Festivals 2023 unterhalten wir uns mit Ozan Zakariya Keskinkılıç über antimuslimischen Rassismus und erhalten

Im Rahmen des Literaturdistrikt Festivals 2023 unterhält sich Daniel Schmelhaus mit Ozan Zakariya Keskinkılıç über antimuslimischen Rassismus und erhält auch einen kurzen Einblick in sein lyrisches Schaffen.

Kafka schildert in diesem Klassiker der Weltliteratur eine anonymisierte Wirtschaftswelt, die nicht auf Seiten der Schwachen steht: »Denn auf Mitleid durfte man hier nicht hoffen, und es war ganz richtig, was Karl in dieser Hinsicht über Amerika gelesen hatte; nur die Glücklichen schienen hier ihr Glück zwischen den unbekümmerten Gesichtern ihrer Umgebung wahrhaft zu genießen.« Die Schriftstellerin Daniela Dröscher und der YouTuber und Kritiker Wolfgang M. Schmitt diskutieren über Kafkas Klassiker und seine Relevanz für unsere durch Kapitalismus, Überwachung und Vereinzelung geprägte Gegenwart.

In »Gespräch über Deutschland« denken die Vielfalt-Deutschen Ulrike Draesner und Michael Eskin gemeinsam darüber nach, was es heute heißt, Deutsche:r zu sein – oder in Deutschland zu leben. Sie eröffnen einen persönlichen Denkraum, regen dazu an, unsere Bilder von uns und ›den anderen‹ zu befragen, und verschieben unsere Wahrnehmung. Analytisch und poetisch, traurig und humorvoll zugleich erzählt dieses Gespräch von Identität und Wandel, von Migration und Sprachvielfalt, von Biodeutschen und Deutschen mit Nazihintergrund.

Dichte Körperbehaarung, braune Zähne, große Nasen: Moshtari Hilal befragt Ideen von Hässlichkeit. In ihrem Buch schreibt sie von Beauty Salons in Kabul als Teil der US-Invasion, von Darwins Evolutionstheorie, von Kim Kardashian und von einem utopischen Ort im Schatten der Nase. Warum fürchten sich Menschen vor dem Hässlichen? Poetisch und berührend, intim und hochpolitisch erzählt Moshtari von den Normen erzählt, mit denen sich Menschen traktieren.

Im Rahmen der Gruppenausstellung »The Bad Mother« liest die Schriftstellerin Daniela Dröscher aus ihrem Roman »Lügen über meine Mutter« und spricht mit Sonja Longolius über »schlechte Mütter«. Die Ausstellung vereint Arbeiten jenseits der klischeehaften Abbildung des Familienglücks und der ewig milde lächelnden Mutter, wie sie nicht nur in Darstellungen der Übermutter Maria, sondern auch in den Bildern der sozialen Medien noch immer vorherrscht. Die Ausstellung ist der Versuch, ein realistisches Bild von Mutterschaft zu präsentieren.

Brauchen wir neue Wörter? Wie finden wir eine Sprache, eine öffentliche und auch eine private, in der gestritten und der Konflikt verhandelt werden kann, ohne dass man sich einer Konfliktpartei und ihrem Vokabular zuordnen muss? Und last but not least: wie finden wir eine Sprache der Versöhnung? Brauchen wir neue Wörter? Wie finden wir eine Sprache, eine öffentliche und auch eine private, in der gestritten und der Konflikt verhandelt werden kann, ohne dass man sich einer Konfliktpartei und ihrem Vokabular zuordnen muss? Und last but not least: wie finden wir eine Sprache der Versöhnung?

Ein Dorf hat Angst vor dem Verschwinden. Deshalb trifft es Maßnahmen: Die für den Tourismus unabdingliche große Hecke wird gehegt und gepflegt und man kümmert sich um Pina und Lobo, denn die beiden einzigen Kinder sind die Zukunft des Dorfes. Doch Pina und Lobo wachsen schon lange nicht mehr.

Der Offene Brief ist zu einem zentralen Medium in gesellschaftlichen Debatten geworden. Was hat es mit dieser augenscheinlich so überholten Form des Protests und der gesellschaftlichen Teilhabe auf sich? Was kann die literarische Form des Briefes, was andere mediale Protestformen nicht können? Wer unterschreibt und wer nicht?

In Zeiten, in denen laut über die genetische Optimierung des Menschen nachgedacht wird und Transhumanisten das Mängelwesen Mensch am liebsten gleich ganz überwinden wollen, kann eine alte Kritik am »Neuen Menschen« bemerkenswerte Brisanz gewinnen. Michail Bulgakow setzt sich in seiner bissigen Novelle »Das hündische Herz« mit der sowjetischen Idee vom »Neuen Menschen« auseinander.

Pia Klemp, Seenotrettungskapitänin und Schriftstellerin, erzählt von Frauen und queeren Menschen, ihren Kämpfen gegen Unterdrückung und gegen das falsche Leben in einer Welt, die das Schrecklichsein unausweichlich macht.

Am Ende der Reihe »Grundsetzlich« kehren wir an den Anfang zurück, den Anfang des Grundgesetzes, und dessen Präambel, den vielleicht literarischsten Teil der Verfassung. »Im Bewußtsein seiner Verantwortung«, »von dem Willen beseelt«, »in freier Selbstbestimmung« – mit feierlicher Sprache wird der Verfassungstext eingeleitet. Doch was bleibt vom Pathos? Wie kam es zu dieser Präambel? Wäre es Zeit für ein neues Vorwort zur Verfassung?

Wie weit geht die Versammlungsfreiheit? Inwieweit ist das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit einschränkbar? Was hält die Demokratie aus? Was muss sie aushalten? Sollten auch ihre Gegner auf die Straße gehen dürfen? Wie wehrhaft muss die Demokratie sein? Über diese und andere Fragen diskutieren die Philosophin und Autorin Svenja Flaßpöhler und der Frankfurter Juraprofessor Benjamin Lahusen, einer der Beiträger zum literarischen Grundgesetzkommentar, zusammen mit dem Kurator der Reihe René Schlott.

»Unglücklich das Land, das Helden nötig hat«, heißt es bei Brecht. Brauchen wir in finsteren Zeiten wieder Held:innen als Vorbilder? Oder verhindert die Fixierung auf Held:innen die strukturelle Lösung von Problemen?

Beitrag von Dmitrij Kapitelman im Rahmen des Lese- und Diskursfestivals Positive Held:innen, 2023

Das Genre der Speculative Fiction wurde schon früh auch von marginalisierten Autor:innen benutzt: Anders als die typisch neo-kolonialen oder imperialistischen Narrative zahlreicher erfolgreicher weißer Autoren von Fantasy und Sci-Fi, durchspielten sie Welten, in denen rassistische, ableistische oder sexistische Regeln durch Zeitreisen, Magie, Auflösungen der Grenzen zwischen Natur, Technik und Mensch oder gänzlich anders funktionierende Wege des Zusammenseins ausgehebelt wurden. Im Panel diskutieren wir u. a., warum spekulatives Schreiben kraftvoll ist und welche Tradition das Genre aus marginalisierter Perspektive hat.

Das Erzählen von Geschichten ist eine der grundlegenden Kulturtechniken, um Wissen und Ideen zu verbreiten. Ob im politischen Diskurs, in Fabeln oder Gedichten: Die Narrative, in denen Geschichten erzählt werden, spielen dabei eine entscheidende Rolle. Welche Geschichten werden erzählt, welche verschwiegen? Was macht das mit Gesellschaften? Und wie können Geschichten nebeneinander stehen, die sich widersprechen?

Richard Fords berühmteste Figur, Frank Bascombe, ist zurück. Und nun, mit 74, wird seine unangefochtene Meisterschaft, auf lässige Weise den Frieden mit sich und dem Leben zu machen, noch einmal extrem gefordert. Sein Sohn Paul, 47, ist krank, ihm bleibt nicht viel Zeit. Eng waren beide nie, doch jetzt verbindet sie die Bereitschaft, sich mit ungelenker Liebe auf das Kommende einzulassen, und ihr Blick für die Komik des Abseitigen.

Ein Denkmal für die Angstarbeiter:innen unserer Gesellschaft: Mini und Miki sind nicht von hier, aber sie bemühen sich, dazuzugehören und alles richtig zu machen. Trotzdem – oder gerade deswegen – werden sie verfolgt von Gefahren und Monstern, von Katastrophen und Schwierigkeiten

Yassin al-Haj Saleh in conversation with Susan Neiman. Moderated by Eva Menasse. In English

For two generations, Syria has been ruled and destroyed by the same family. Yassin el-Haj Saleh, one of the most important intellectuals of his battered country, has been struggling for years to portray experiences in which life and death mix indistinguishably.

A musical lecture performance on work and swimming. Damian Rebgetz investigates cultural-historical swimming practices in the meeting of different bodies, desires and aspirations at the public pool.

Diesmal diskutierten wir über die Vollendung der deutschen und der europäischen Einheit mit Dirk Oschmann (»Der Osten. Eine westdeutsche Erfindung«, Ullstein 2023) und dem Autor Aron Boks, Verfasser des Romans »Nackt in die DDR. Mein Urgroßonkel Willi Sitte und was die ganze Geschichte mit mir zu tun hat« (HarperCollins 2023). Es moderiert der Historiker René Schlott.

Meron Mendel begibt sich in seinem Buch »Über Israel reden. Eine deutsche Debatte« (Verlag Kiepenheuer & Witsch) auf die Suche nach Zwischentönen, die im Sprechen über den Nahostkonflikt vor allem in Deutschland meistens zu kurz kommen, und plädiert dafür, mehr auf die Menschen vor Ort als auf sich selbst zu schauen.

»Unglücklich das Land, das Helden nötig hat«, heißt es bei Brecht. Brauchen wir in finsteren Zeiten wieder Held:innen als Vorbilder? Oder verhindert die Fixierung auf Held:innen die strukturelle Lösung von Problemen?

Beitrag von Behzad Karim Khani im Rahmen des Lese- und Diskursfestivals Positive Held:innen, 2023

Stendhals Meisterwerk »Rot und Schwarz« handelt von den Wirren der Zeit, der französischen Restauration und vom Aufstieg eines Helden aus einfachen Verhältnissen. Wolfgang M. Schmitt diskutiert über diesen Roman mit dem Schriftsteller und Drehbuchautor Timon Karl Kaleyta, der sich von Stendhal für seinen Schelmenroman »Die Geschichte eines einfachen Mannes« inspirieren ließ.

Ein Sommer zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem…

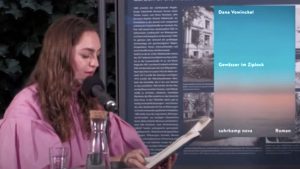

Dana Vowinckels Debütroman ist eine mitreißende Familiengeschichte zwischen jüdischer Tradition und deutscher Erinnerungskultur.

Die Autorin im Gespräch mit der Kolumnistin und Journalistin Nina Kunz.

Dana Vowinckel »Gewässer im Ziplock«, Suhrkamp 2023

»Unglücklich das Land, das Helden nötig hat«, heißt es bei Brecht. Brauchen wir in finsteren Zeiten wieder Held:innen als Vorbilder? Oder verhindert die Fixierung auf Held:innen die strukturelle Lösung von Problemen?

Beitrag von Raphaëlle Red im Rahmen des Lese- und Diskursfestivals Positive Held:innen, 2023

Angela Aux und Su Steinmassl haben Annette Kolbs deutsch-französische Briefe, ihre Romane, Essays und Privatkorrespondenz in der Monacensia gelesen. Daraus imaginieren sie eine futuristische Vision eines feministischen Exoplaneten im Jahr 2222.

#FemalePeacePalace

A Production by Inselgruppe

Mit Oljanna Haus kommt eine neue Illustratorin zu Wort. Sie spricht über die Entstehungsgeschichte ihrer Graphic Novel »Sonne und Beton« (hanserblau 2021) und gibt Einblicke in ihre Illustrationskunst. Die Graphic Novel basiert auf dem gleichnamigen Debütoman des StandUp-Comedians und »Gemischtes Hack«-Podcasters Felix Lobrecht. Der Roman mit autobiographischen Zügen aus Lobrechts bewegter Berliner Jugend.

Zeitnot als politische Machtfrage: In »Alle_Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit« (Ullstein Verlag) zeigt Teresa Bücker, nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis, warum es in einer Demokratie wichtig ist, dass alle die gleiche Zeit haben und was im Gegenzug die ungleiche Verteilung von Zeit, Erwerbsarbeit und somit auch Macht zwischen den Geschlechtern in unserer Gesellschaft bewirkt.

Kaum etwas ist für unser Miteinander so relevant wie die Moral – seit Anbeginn der Menschheit prägt sie unsere Normen und somit auch unser Zusammenleben. In »Moral. Die Erfindung von Gut und Böse« von Hanno Sauer (Piper Verlag) zeichnet der Philosoph nicht nur die Geschichte der Moral nach, sondern analysiert auch versiert unsere Gegenwart.

Produziert in Kooperation mit dem ORF

Aufgewachsen ist er mit elf Geschwistern auf dem Land. Über dieses Aufwachsen schreibt Ewald Frie, Preisträger des deutschen Sachbuchpreises 2023, nun in »Ein Hof und elf Geschwister« (C.H. Beck) – und darüber, was Strukturwandel, das Ende des bäuerlichen Lebens und gesellschaftlicher Wandel für ihn und seine Familie bedeuteten.

In Folge 36 ihres Podcasts sprechen Janika Gelinek, Sonja Longolius und Felix Müller, der Chef des Kulturressorts der Berliner Morgenpost, über folgende Bücher:

Helgard Haug »All right. Good night«, Rowohlt 2023

Dana Vowinckel »Gewässer im Ziplock«, Suhrkamp 2023

Volker Weidermann »Mann vom Meer: Thomas Mann und die Liebe seines Lebens«, KiWi 2023

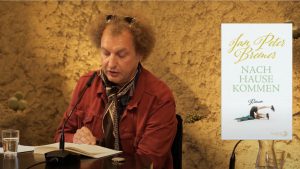

In seinem neuen Roman „Nachhausekommen“ schildert Jan Peter Bremer eine Kindheit auf dem Land, seine literarisch meisterhaft erzählte, tragikomische, berührende Geschichte. Darüber unterhält er sich mit dem Kulturchef der »Berliner Morgenpost«, Felix Müller.

Jan Peter Bremer »Nachhausekommen«, Berlin Verlag 2023

Das Podium im Rahmen des Festivals »Female Peace Palace – Theater und Widerstand in Zeiten des Krieges« widmete sich der Gefährdung von Frauen in repressiven Regimen und in kriegerischen Konflikten, aber auch der Kraft, die in Widerstand, Vernetzung und Versammlung liegt.

Ist die Demokratie, sind ihre langen Entscheidungswege, sind die notwendigen Kompromisse eine »Zumutung«? Erleben wir gerade eine Umkehrung des Staat-Bürger-Verhältnisses? Diese und andere Fragen diskutieren die Düsseldorfer Juraprofessorin Sophie Schönberger und der Autor und Journalist Simon Strauß. Es moderiert René Schlott.

Sophie Schönberger, »Zumutung Demokratie«, C.H.Beck 2023

Georg M. Oswald (Hrsg.) »Das Grundgesetz. Ein literarischer Kommentar«, C.H. Beck 2022

Autor Mohamedou Ould Slahi im Gespräch mit Mohamed Amjahid über »Die wahre Geschichte von Ahmed und Zarga« (InterKontinental). Der neue Roman thematisiert den Überlebenskampf einer Beduinenfamilie inmitten einer sich verändernden Welt und wirft brandaktuelle Fragen globaler Verantwortung auf.

Die Münchnerin Amelie Fried (*1958 in Ulm) spricht im filmischen Autorinnen-Porträt #femaleheritage über ihren Weg als Schriftstellerin, Journalistin und TV-Moderatorin. Beruf und Berufung verändern sich. Warum ist sie ein „sehr politischer Mensch“?

Das Gespräch führt Daniel Schmelhaus Im Rahmen des Literaturdistrikt Festivals 2023 unterhalten wir uns mit Ozan Zakariya Keskinkılıç über antimuslimischen Rassismus und erhalten

Wolfgang M. Schmitt im Gespräch mit Daniela Dröscher über »Amerika« von Franz Kafka Wie sehen Leben und Arbeit im modernen Kapitalismus aus? 1927

Ulrike Draesner & Michael Eskin »Gespräch über Deutschland« Mit Ulrike Draesner und Michael Eskin In »Gespräch über Deutschland« denken die Vielfalt-Deutschen Ulrike Draesner

Moderiert von Yezenia Léon Mezu Dichte Körperbehaarung, braune Zähne, große Nasen: Moshtari Hilal befragt Ideen von Hässlichkeit. In ihrem Buch schreibt sie von

Daniela Dröscher im Gespräch mit Sonja Longolius. Im Haus am Lützowplatz Rabenmutter, Glucke, Muttertier, Helikopter-Mutter, Stiefmutter, Leihmutter… Für Mütter gibt es viele Zuschreibungen,

Mit Saba-Nur Cheema, Behzad Karim Khani und Meron Mendel Beinahe alle Begriffe, die wir zur Erklärung des Nahostkonfliktes heranziehen, oder mit denen wir

Moderation Wiebke Porombka Ein Dorf hat Angst vor dem Verschwinden. Deshalb trifft es Maßnahmen: Die für den Tourismus unabdingliche große Hecke wird gehegt und

Der Jahresauftakt im Li-Be Mit Anne Lorenz, Hasnain Kazim, Dmitrij Kapitelman und Nora Bossong. Es moderiert Miriam Stein. Der Offene Brief ist zu

Wolfgang M. Schmitt im Gespräch mit Thoralf Czichon über »Das hündische Herz« von Michail Bulgakow In Zeiten, in denen laut über die genetische Optimierung

Moderation Carolin Wiedemann Gorgo – eine erfolglose Schriftstellerin mit rabiaten Charakterzügen – schreckt selbst im Club bei wummernden Bässen nicht davor zurück, das politische,

Grundsetzlich »Die Präambel: Das deutsche Volk als verfassungsgebende Gewalt« Reihe: Grundsetzlich Susanne Baer und Antje Rávik Strubel im Gespräch mit René Schlott »In

Grundsetzlich »Die Versammlungsfreiheit« Reihe: Grundsetzlich Benjamin Lahusen und Svenja Flaßpöhler im Gespräch mit René Schlott »Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung

Positive Held:innen?! Dmitrij Kapitelman »Ukrainische Helden schießen (Tore)« Beitrag von Dmitrij Kapitelman im Rahmen des Lese- und Diskursfestivals Positive Held:innen »Unglücklich das Land,

What’s Reality, anyways? Wir verstehen Speculative Fiction als jede Form kreativen Schreibens, in der die Regeln unserer Realität nicht vollständig, oder auch überhaupt

Storytelling als politische Praxis Das Erzählen von Geschichten ist eine der grundlegenden Kulturtechniken, um Wissen und Ideen zu verbreiten. Ob im politischen Diskurs,

Richard Ford »Valentinstag« Der Autor im Gespräch mit Thomas Böhm In englischer und deutscher Sprache Die deutschen Passagen liest Max von Pufendorf Richard

Barbi Marković »Minihorror« Moderation Gesa Ufer Ein Denkmal für die Angstarbeiter:innen unserer Gesellschaft: Mini und Miki sind nicht von hier, aber sie bemühen sich,

German see below / Deutsch siehe unten Yassin al-Haj Saleh in conversation with Susan Neiman. Moderated by Eva Menasse. In English For two

100 neue Wörter für Arbeit: Damian Rebgetz »Guy Working at a Pool« Eine musikalische Lecture-Performance über das Verhältnis von Arbeit und Schwimmen. Damian

Dirk Oschmann und Aron Boks im Gespräch mit René Schlott über Art. 23 und 146 »23 und 146 – zuerst waren die Zahlen

Meron Mendel begibt sich in seinem Buch »Über Israel reden. Eine deutsche Debatte« (Verlag Kiepenheuer & Witsch) auf die Suche nach Zwischentönen, die

Positive Held:innen?! Behzad Karim Khani: »Your guy’s name is Ron?« »Unglücklich das Land, das Helden nötig hat«, heißt es bei Brecht. Brauchen wir

»Meisterwerke der Literatur und was sie uns lehren« Mit Wolfgang M. Schmitt und Timon Karl Kaleyta Wolfgang M. Schmitt im Gespräch mit Timon

Die Autorin im Gespräch mit Nina Kunz Ein Sommer zwischen Berlin, Chicago und Jerusalem. Wie jedes Jahr verbringt die fünfzehnjährige Margarita ihre Ferien

Positive Held:innen?! Raphaëlle Red: »Tyler & Turner«« »Unglücklich das Land, das Helden nötig hat«, heißt es bei Brecht. Brauchen wir in finsteren Zeiten

Angela Aux und Su Steinmassl haben Annette Kolbs deutsch-französische Briefe, ihre Romane, Essays und Privatkorrespondenz in der Monacensia gelesen. Daraus imaginieren sie eine

Oljanna Haus: »Sonne und Beton« Mit Oljanna Haus kommt eine neue Illustratorin zu Wort. Sie spricht über die Entstehungsgeschichte ihrer Graphic Novel »Sonne

Zeitnot als politische Machtfrage: In »Alle_Zeit. Eine Frage von Macht und Freiheit« (Ullstein Verlag) zeigt Teresa Bücker, nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis, warum

„Nominiert für den Deutschen Sachbuchpreis 2023: Kaum etwas ist für unser Miteinander so relevant wie die Moral – seit Anbeginn der Menschheit prägt

Aufgewachsen ist er, man mag es kaum glauben, mit elf Geschwistern auf dem Land. Über dieses Aufwachsen schreibt Ewald Frie, Preisträger des Sachbuchpreises

»Berlins schönste Seiten« Folge 36 In Folge 36 ihres Podcasts sprechen Janika Gelinek, Sonja Longolius und Felix Müller, der Chef des Kulturressorts der

Der Autor im Gespräch mit Felix Müller Nach seinen Romanen »Der amerikanische Investor« (2011) und »Der junge Doktorand« (2019), der für den Deutschen

Seit Jahrhunderten ist der Frauenkörper ein Austragungsort für gewaltsame patriarchale Machtdemonstrationen. Das Podium im Rahmen des Festivals »Female Peace Palace – Theater und

Sophie Schönberger und Simon Strauß sprechen über Artikel 20 des Grundgesetzes. Es moderiert René Schlott Ist die Demokratie, sind ihre langen Entscheidungswege, sind

Der Autor im Gespräch mit Mohamed Amjahid Ahmed ist Kamelhirte, wie schon sein Vater vor und sein Sohn nach ihm. Die Tage von

Die Münchnerin Amelie Fried (*1958 in Ulm) spricht im filmischen Autorinnen-Porträt #femaleheritage über ihren Weg als Schriftstellerin, Journalistin und TV-Moderatorin. Beruf und Berufung